5:25

ちば美彩 extra Animals

『“匠の技”が息づく千葉県』 その洗練された職人技をぜひ間近でご覧ください。 2/1(土) ~3(月) 10:00-17:00(最終日は~16:00) 場所:イオンモール幕張新都心 グランモール1F グランドコート (地図:外部リンクが開きます) |

主催:千葉県 協力:千葉県指定伝統的工芸会 ◆職人実演コーナー

実際の作業風景を見て感じ、購入することが可能です ◆工芸品製作体験 とんぼ玉製作体験(所要時間約30分) 甲冑ストラップ製作体験(所要時間約30分) ミサンガ製作体験(所要時間約60分) ハンカチ友禅色挿し体験(所要時間約30~60分) ◆和楽器演奏   2/1 山田路子、2/2 HIDE×HIDE 各日12:15~、13:30~、15:00~ ◆チーバくん撮影会 整理券を配布します。 ①券配布 11:00⇒撮影11:30~/②券配布 12:30⇒撮影13:00~ ③券配布 14:00⇒撮影14:30~/④券配布 15:30⇒撮影16:00~ 出展品目・製作者の紹介

◆手描友禅◆ 篠原 清治(松戸市) 友禅染の歴史は江戸時代の中期に始まり、今日でも日本の染色技法の中核を担っています。

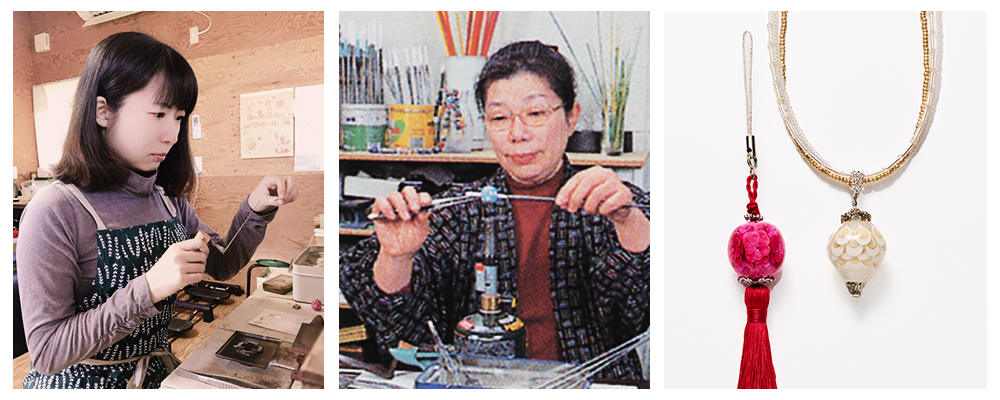

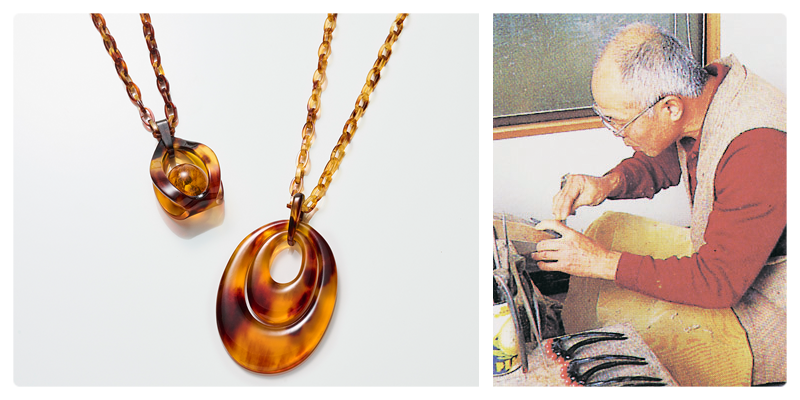

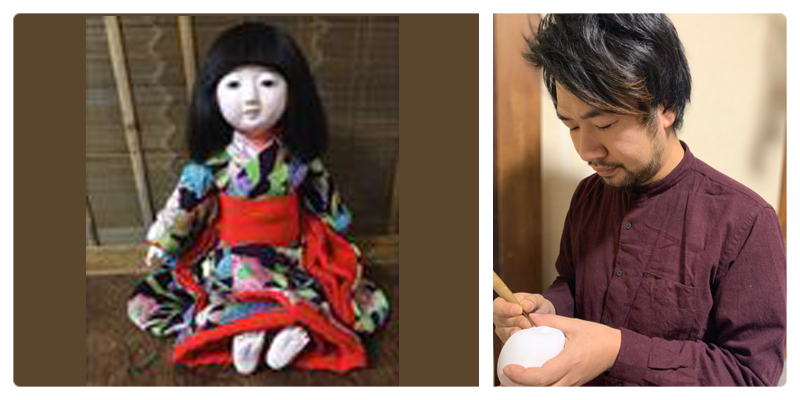

篠原さんは、京友禅や加賀友禅と並び三大友禅と称される東京手描友禅の技法を継承しています。 松戸市に工房を構えて40年、女性の個々に合った個性豊かな美しい着物を創作しています。  ◆ビーズ細工◆ 仙田 和雅(柏市) ビーズ細工とは、古くは宝石に属するものとして貴重に扱われていたビーズを使用し、日本刺繍の技法を駆使して、直径1.4~2ミリメートルのビーズを2粒ずつ丁寧に刺繍したものです。 仙田さんは平成2年から父の秀一さんの下で技術を学び、その伝承と発展に意欲的に取り組んでいます。  ◆ちば楊枝◆ 清水 吉郎(千葉市) ちば楊枝は、雨城楊枝の流れをくみ、黒文字に装飾を施した楊枝です。清水さんは、いすみ楊枝の髙木守人氏に師事し、楊枝製作の伝統技術を習得しました。作る楊枝は、「末広」、「鉄砲」、「キセル」、「梅」、「白魚」など30種類。 伝統的な楊枝の型や技術を、次の世代に広く普及させたいと語っています。  ◆成田打刃物◆ 石塚 祥二朗(成田市) 成田打刃物は、刀匠の流れをくみ、裁ち鋏の形状の利点を取り入れた、独特の風合いのある刃物類です。総火造りで製作される刃物は、強靭な粘りがあり、切れ味の良さが続くとともに、錆びにくいことが特長です。 石塚さんは、伝統技法を守りながら、現代の生活にも受け入れやすい工芸品づくりを目指しています。  ◆節句人形◆ 松澤 武人(鎌ケ谷市) 節句人形は、子供の成長を願い、古くから日本の季節行事として親しまれてきた桃の節句、端午の節句のときに飾る「雛人形」、「五月人形」です。 松澤さんは、節句人形づくりの四代目であり、父の一男さんから受け継ぎ、磨きをかけてきた技術が次代に引き継がれ、更に発展していくよう努めたいと語っています。  ◆大多喜焼◆ 井口 峰幸(大多喜町) 大多喜焼は、地元産出の陶土を原材料として、手びねりや蹴ろくろを用いた技法により製作され、粗く独特な質感が特徴的な焼き物です。 瀬戸・常滑で陶芸を学んだ井口さんは、伝統的な技術を研究し、地元の原材料にこだわった釉薬を使って、陶芸作品の製作に励んでいます。  ◆佐原ラフィア◆ 石井 登貴子(香取市) ラフィアとは、マダガスカル原産のラフィア椰子の葉の部分を加工した天然素材のことです。バッグやバスケット、帽子等の素材として使われています。 石井さんは、ラフィア工芸の第一人者であった石井かね氏の下で、伝統技術を継承してきました。 使い込むほどに柔らかさと艶を増すということで、好評を得ています。  ◆とんぼ玉◆ 森谷 糸(右)、森谷 深冬(左)(千葉市) 森谷さんは、とんぼ玉の伝統性に感銘を受け、平成13年に県指定を 受けた母の糸さんから伝統技術・技法を継承してきました。 とんぼ玉は、様々な色や形をガラスの玉で表現でき、新たなデザインにも積極的に取り組みながら、身近な自然を 写した日本人の感性を表現した玉の製作に励んでいます。  ◆とんぼ玉◆ 駒野 幸子(千葉市) 駒野さんは、平成13年にとんぼ玉で伝統的工芸品の県指定を受けた森谷糸氏に師事し、繊細な技法を習得しました。 受け継いだ技法をもとに、戦国玉や法隆寺玉といった伝統的なとんぼ玉の製作に力を注ぐ一方で、新たな技法やデザインにも積極的に取り組み、より魅力的な作風 を目指しています。  ◆刷毛◆ 田中 宏平(習志野市) 田中さんは、昭和59年に県指定を受けた父の重己さんの下で修業を重ね、家伝の伝統技法を習得しました。 表装技術に使われる刷毛は、糊の濃度や紙の強度に応じて、むら、たまり、すじ等を生じさせず、手早く均一に塗布できることが求められるので、入念かつ繊細な熟練の技が必要となります。  ◆べっ甲細工◆ 矢吹 覚(松戸市) べっ甲は、江戸時代の初めポルトガルやオランダから伝来したものですが、その後、我が国の細工師によって技術、技法が受け継がれてきました。 矢吹さんは、べっ甲細工一筋であり、従来は櫛や帯留を製作していましたが、現在は、ペンダント等の製作にも取り組んでいます。  ◆江戸組紐◆ 中村 航太(松戸市) 組紐は、奈良時代に中国より仏教文化と供に渡来し、我が国独特の技術の発展により、日本組紐として優美な紐がつくられるようになりました。 中村さんは、松戸市内で約120年の歴史を持つ組紐づくりの四代目として、「手組み・正絹・日本製」にこだわり技術を受け継いでいます。  ◆市松人形◆ 岩村 亮(市川市) 市松人形は、江戸時代の歌舞伎役者、佐野川市松に似せて作られたことに由来するとされ、「いちまさん」の愛称でも親しまれてきました。 岩村さんは、現代に残る数少ない市松人形師の号である松乾齋東光(しょうけんさいとうこう)の四代目として伝統の技法を現代に残すべく、市松人形の製作と普及に取り組んでいます。  ◆房州うちわ◆ 房州うちわ振興協議会 房州うちわは、京都の「京うちわ」、四国の「丸亀うちわ」とともに日本三大うちわのひとつとして、南房総地域で受け継がれてきた伝統的工芸品です。 京都の注し柄、丸亀の平柄に対し、丸柄の房州うちわは一本の女竹から作られ、美しい半円で格子模様の窓が特徴です。丸型、卵型、柄長等、様々な形のうちわがあり、近年では実用品としてだけではなく装飾品としても親しまれています。 千葉県指定伝統的工芸品とは・・・

千葉県は、県内の伝統的工芸品を地場産業として育成するため、昭和59年度に県指定制度を発足させて、県内に息づく伝統的工芸品の振興に取り組んでいます。 伝統的工芸品の県指定は、次の基準によります。 ① 製造過程の主要部分が手工業的であること。 ② 伝統的な技術又は技法により製造されたものであること。 ③ 主たる原材料が、伝統的に使用されてきたものであること。 ④ 一定の期間、おおむね10年以上、県内で製造されているものであること。 ※以上が県指定の基準ですが、その前提となる「工芸品」の定義については、一般的に「美術品意匠と技巧とによって、美感を与えると同時に日常生活に役立つ品物」と解釈されています。 |