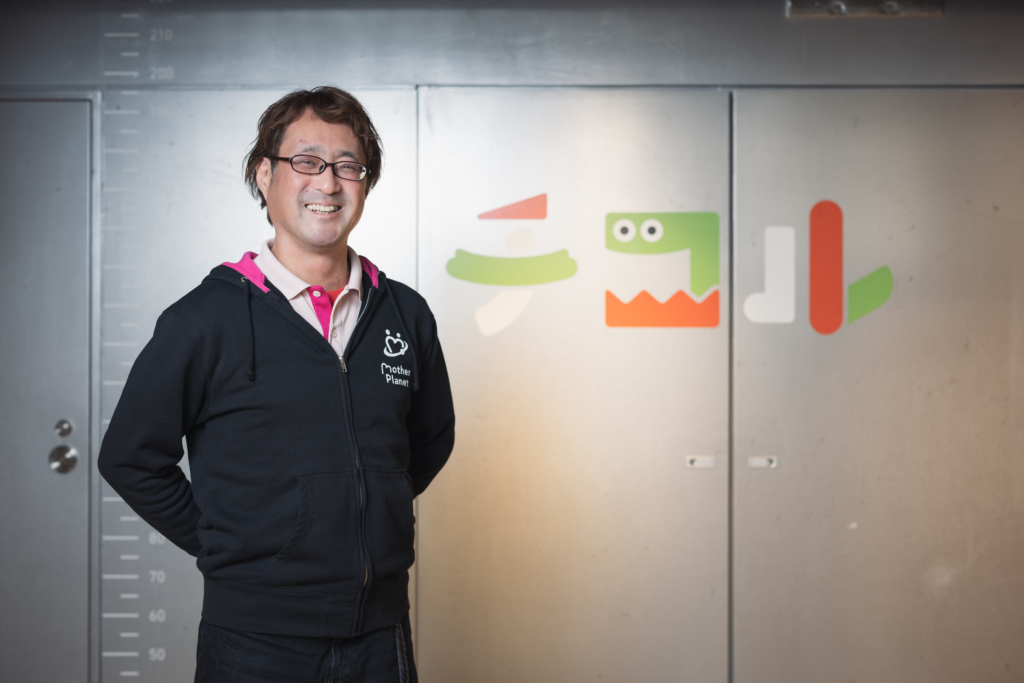

1977年、北九州市生まれ。神戸大学を卒業後、システムエンジニア、法人営業、新規事業開発などを経験。2009年にはぐるなびの事業戦略部門に在籍。2011年、株式会社マザープラネットを創業し、病児保育「オハナ☆キッズケア」を皮切りに、認可保育園や学童を開設し、地域密着の子育て環境を構築。保育士資格を持ち、現在はグループ経営および後継者育成に注力している。

https://motherplanet.co.jp/地域と交わりながら、子育て環境をつくる

千葉県流山市。マザープラネットは、「地域深化」と「交わる」を旗印に掲げ、認可保育・病児保育・放課後児童健全育成・コミュニティ創出・メディア事業などを幅広く展開する、子育て環境創出企業である。

藪本は、事業を拡大しながらも「地域に根ざすこと」に軸足を置き続けてきた。震災を契機に強く芽生えた「家族のそばで働きたい」という原体験が、その根底にあるという。

一見すると穏やかな語り口の持ち主だが、その内には強い信念と熱量を秘めている。地域の子どもたちを見つめる視線は、常にまっすぐだ。

保育に携わる人々に寄り添う決意

彼の経歴は波乱に富んでいる。中学受験を経て進学した学力至上主義を掲げる中高一貫校の校風に違和感を抱き、中学3年時に家出。ホームレス同然の生活を送った時期もあったという。その後復学し、最終的には高校を中退したものの猛勉強の末、神戸大学に合格した。

しかし当時は就職氷河期。就職活動は厳しいものだったが、「社会に期待しすぎず、自分でなんとかする力が身についた」と振り返る。卒業後、IT企業にてシステムエンジニアや法人営業、新規事業の立ち上げを経験した藪本は、次第に経営という舞台に目を向けるようになる。

そんななか2011年3月11日。藪本は都内で東日本大震災に遭遇した。家族の無事が確認できたのは、地震が発生してから数時間経ってからのことだった。安堵とともに湧き上がった「地元回帰」の想いから、藪本は「地元で起業する」という道へと突き動かされることとなった。

もともと起業志向があり経営大学院でMBAの取得を目指していた。そうした状況での起業への想いから、昼は会社員、夜は経営大学院の学生、そして深夜には起業人として自社の事務所で起業準備に明け暮れる日々を、4か月以上にわたって続けた。終電後の柏駅で夜明けまで資料を作り、朝を迎えてオフィスへ向かう…当時の睡眠時間は人生で2番目に短かったという。心の奥底を支えたのは「この街の子どもたちに安心できる環境を創りたい」という揺るがぬ信念だった。

2011年にマザープラネットを創業。翌2012年に、民間病児保育サービス「オハナ☆キッズケア」を立ち上げる。民間企業による病児保育の実績を行政から認められ、2016年には流山市の小規模認可保育園「オハナゆめキッズハウス南流山」、翌年には日本初となる小規模保育園併設型の病児保育室「キッズケアブルーム南流山」を開設することとなった。

しかし保育園の開設後、保育現場の声を十分に吸い上げられず、体制整備が追いつかなかった結果、多くの職員が離職するという事態に直面した。「本当に反省しました。経営ばかりで現場の目線にまるで立てていなかった。適切なマネジメントや制度の設定もおろそかだったと思います。自分自身が、保育に携わるすべての方々の気持ちや想いを、汲み取り寄り添えていなかったとようやく気づきました。」

このことから、藪本は保育士資格の取得を決意。経営の立場だけでなく、保育現場の視点に立つことの重要性を実感したという。

地域に必要とされる存在を目指して

現在マザープラネットは、流山市・柏市を中心に、子育てに関する支援を包括的に提供している。その最大の強みは「病児保育」という現代に必要なインフラを自ら創出し、その経験を通じて見えてくる地域ニーズを事業に反映している点にある。

地域の子育てとその多様性に寄り添い、未来を育む。子どもは明日へ続く希望であり、社会の礎だ。多様な家族と地域の人々が交わり、「子育てが楽しい」と語り合える街をつくる…それがマザープラネットの流儀だと藪本は言う。異なる想いと生き方を尊重し、子どもから大人まですべての人がイキイキと暮らせる幸せな街を東葛エリアに描き続けている。

地域に果たすべき役割

藪本は2030年を目途に、グループ経営体制によって「地域深化」を図れる体勢にするつもりだ。そのために、まずはグループ社数を約10社程度まで増やし、売上数十億円規模の企業グループへ育て上げるというビジョンを描き、その実現に向けて日々社内研修やリーダー育成を推進している。最終目標は「圧倒的地域No.1」。60歳での引退を見据え、残りの時間を後継者育成に充てながら、次世代のリーダーへ舵を託す準備を進めているという。

「我々は、行政から皆様の税金をいただいて事業を運営している面があります。だからこそ、地域社会からどんな役割で任されているのか、何のために仕事をしているのかを理解し、その責任をしっかりと果たす必要があります。

どんな役割で任されているのか都度立ち返り、業務の意味を確認し、しっかりと遂行する。どこの会社や組織に属していても、その大切さは変わらないでしょう。特に若いうちから、それができるようになれば、必ず社会で必要不可欠な人材となりますし、何より自分の目標を自分で達成できる、そんな人間になれるはずです。」

税金を原資にした事業運営である以上、地域から託された役割に誠実に応える責任。社会の中で必要不可欠な存在となるために、志と行動を重ねることの大切さを語っていた。